埃塞俄比亞咖啡

簡介

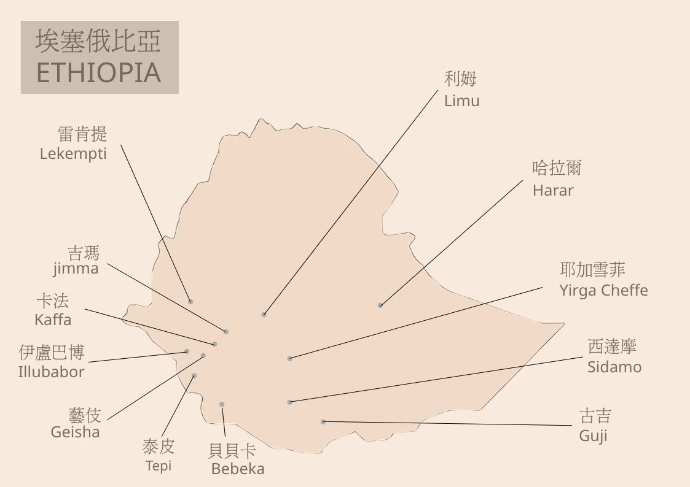

埃塞俄比亞(Ethiopia)被視為阿拉比卡咖啡(Arabica)的發源地,擁有罕見的在地傳統品系多樣性(landraces diversity),造就花香、果酸與茶感兼具的招牌風味。從山地小農(smallholders)到處理站(washing stations),供應鏈以社群為核心,令每個批次(lot)呈現鮮明個性。對尋味者而言,耶加雪菲(Yirgacheffe)、古姬(Guji)、西達馬(Sidama)等產區(regions)像一張風味地圖;對重視道德消費的買家,合作社(cooperatives)與透明度(transparency)亦是選購理由。這是一個兼顧傳統與創新的咖啡國度。

歷史與文化

牧童卡迪傳說(Kaldi legend)之外,埃塞千年飲用文化與咖啡儀式(Bunna coffee ceremony)更能體現其本質:以明火煎炒(pan-roasting)、手搗研磨(hand-grinding)、三輪沖煮(three-round serving)連結家庭與社群。現代化進程中,合作社(cooperative model)與洗選站(washing station)建立品質標準;商品交易所(Ethiopia Commodity Exchange, ECX)曾集中交易,後期配合可追溯(traceability)放寬,令莊園故事(estate narratives)與微批次(micro-lots)更易進入精品市場。文化底色與小農經濟交織,使埃塞咖啡既保留傳統,也持續創新。

風土與地理

高海拔(high altitude,約1,700–2,300+ m)、多變微氣候(microclimates)與火山土(volcanic soils)共同塑造清澈酸質(bright acidity)與花香(floral aromatics)。季風降雨(monsoonal rains)與日夜溫差(diurnal range)促進糖分累積與均勻成熟,使杯中可見檸檬皮、佛手柑與白花般層次。優質產區多分布於南部與西南部高地;耕作以小農分散、處理以集中(centralized processing)於處理站完成。從「產地(country origin)」到「產區(region)」層級,海拔、降雨、土壤與處理法(processing)進一步細分出從茶感到熱帶果調的多樣序列。

品種與基因多樣性

所謂「埃塞傳統品系」(Ethiopian landraces)過往常被籠統標為「Heirloom」,實則包含庫魯梅(Kurume)、沃利肖(Wolisho)、德加(Dega)等大量在地命名。其自然基因庫(genetic pool)廣闊,風味譜(flavor spectrum)橫跨白花、柑橘、核果與莓感。吉馬農業研究中心(JARC, Jimma Agricultural Research Center)自1970年代起育成多個品系(JARC selections),如74110、74112、74158,在抗病、產量與杯質間取得平衡。對買家而言,「傳統品系+JARC」的組合常見;對烘焙師而言,多樣性意味批次差異(lot variability)較大,但也帶來探索與拼配(blending)的空間。

處理法

水洗(washed)為經典:去皮去膠、發酵與清洗(fermentation & washing)後帶來乾淨、花茶感與透亮酸質。日曬(natural)以完整果實於非洲床(raised beds)曝曬,呈現熟果、莓果乾與淡酒香。蜜處理(honey)比例較少但逐年增加,平衡甜感與潔淨度。創新流程如厭氧(anaerobic)、二氧化碳浸漬(carbonic maceration)、桶陳(barrel-aged)多見於限量微批次(micro-lots),賦予熱帶果與發酵層次。關鍵在於挑果(cherry selection)、浮選(floatation)、翻曬節奏(drying management)與水資源管理(water stewardship),直接影響杯中表現與穩定性。

處理站/合作社

小農(smallholders)多以交櫻桃(ripe cherries)至處理站(washing station)或合作社(cooperative)。處理站負責挑選、去皮、發酵、清洗、分級(grading channels)與非洲床乾燥(raised-bed drying),並以含水率(moisture)與水活性(water activity)作品質門檻。合作社提供集採、前融資(pre-financing)、農務訓練(agronomy training)與議價能力(bargaining power),常以「處理站名+產區」作批次標示,強化可追溯(traceability)。優秀站別會執行更嚴格熟度分選與分批乾燥,確保等級內風味一致,同時以環境管理(environmental management)降低用水與廢水(wastewater)負荷。

分區風味地圖

處理站/合作社:鄰近研究機構,品質提升明顯

採收與供應週期

主採收季約10月至翌年2月(harvest window),各區因海拔與降雨略有差異。批次經乾燥、儲備與出口(export logistics)後,通常於春末至夏季陸續抵達主要市場(arrival)。新季在妥善養豆(resting)後表現更穩定;選購時留意採收年份(crop year)、到港時間(landing)與新鮮度,以掌握最佳風味窗口(flavor window)。

分級與購買指引

分級(grading)以缺陷率與潔淨度為主:Grade 1/2為精品範疇常見,潔淨、風味聚焦;Grade 3+多見商用等級。選購要點:產區(region)、處理站(washing station)、處理法(processing)、海拔(altitude)、品系(landraces/JARC)與批次名(lot name)。想要茉莉花茶感,選耶加雪菲水洗(Yirgacheffe Washed);偏愛果感奔放,試古姬或西達馬日曬(Guji/Sidama Natural);尋求個性與話題,可選厭氧/二氧化碳浸漬限量批次(anaerobic/CM micro-lots)。同時留意烘焙標示與烘焙日期(roast date)。

可持續與公平

小農主體的供應鏈需在「品質溢價(quality premium)」與「收入穩定(income stability)」間平衡。合作社提供集體議價、前融資與農藝支援,減少價格波動衝擊;直貿(direct trade)與負責任採購(responsible sourcing)強化可追溯與長期關係。環境面包括節水與廢水處理(wastewater treatment)、遮蔭樹(shade trees)與土壤保育(soil conservation)。HKERSHOP 以資訊透明+長期合作+在地價值為原則,支持能持續改善社群福祉的站別與團隊。

未來挑戰

氣候變化(climate change)推高病蟲害與產量波動,海拔帶(altitudinal band)與熟成期(ripening period)逐步位移;年輕勞動力外流(rural outmigration)影響小農接班;物流成本(logistics cost)與外匯(FX)增加不確定性。市場端,實驗處理(experimental processing)需在創新與穩定間取平衡;治理面,追溯制度與品質監管(quality governance)仍待優化。強化農務訓練、氣候適應(climate adaptation)與關係型合約(relationship contracting)將是維持埃塞精品優勢的關鍵。